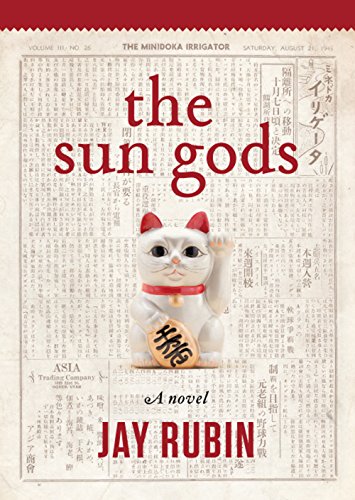

以前話題になって何度かトライした The Sun Gods

これがなかなか読みにくくて最初の方は飛ばして途中から飛ばし読みしていましたが、私の英語力が無さすぎてほぼ積読状態で数年過ぎました。話の内容も重そうだし第二次世界大戦中のアメリカでの日系人の再配置収容所(強制収容所)のことがメインのようなので心理的にも地理的にも遠い話なので敬遠していました。それでも目に付くところに置いてたまにパラパラとめくっていたのですが、調べてみると翻訳が出版されていました。

税別2900円と結構な値段でしたが原著と読み比べもできるしということで思い切って購入。いま調べてみると日本語訳を2019年11月、原著の方は2015年9月に買っていました。昨日、日本語訳の方を読み終えました。初めの3章ぐらいは日本語でも読みづらい話だったので、英語で詰まったのは当然でした。英語で読んだところと比較すると日本語の理解を10とすると英語では6から7ぐらいの感覚です。やはり翻訳が無ければ内容を理解するのは難しかったと思います。これからはもう少し英語で小説読めるようにしたいです。と、自分の課題は別にして本の感想に戻ると、半分ぐらい読んでからは一気に読めました。途中、小説としてはリズム悪いなあと感じる部分がありましたが、最後まで一気に読ませる筆力には小説家というより日本文学の学者としてこれだけは伝えておきたいという職業意識のようなものを感じ、恐れ入りました。

さて、どのような内容だったかというと色々な要素が含まれていてまとめ辛いですが、基本的にこの小説のメインテーマは2つあります。1つは上述したようにこれまであまり語られてこなかった太平洋戦争(大東亜戦争)前後の日米の史実を記録すること。特に戦争前夜のシアトルでの日系人社会の様子や戦争直後の日系人の隔離政策が資料を基にして物語の中で詳しく記述されています。また、戦争末期ののアメリカ軍による日本国内への無差別攻撃についても詳しく書かれています。3/10の東京大空襲は日本では当然知られている話ですが、英語の小説の中でこれほど詳細に紹介されることはまずないでしょう。そして、最後の章はその大半を長崎の原爆投下直後の記録に割かれており、その描写には息をのみました。こちらでも紹介したとおり昨年末に長崎の原爆資料館に行ってきたばかりだったので、筆者の描写が映像として脳裏によみがえりその残酷さに中断なしには読み進められませんでした。

そしてもう一つのテーマは日米の文化交流・摩擦を精神面から描くこと。これはおそらく著者の自分史的な要素を多分に含んでいると思われます。というのも、この小説は Jay Rubin が晩年に著した最初で最後のものということなので自ずとそれまでの著者の経験・葛藤が作品に込められると容易に想像できるからです。実際、60年代の日本の様子は体験しなければ描けなかったものであろうし、日米における戦争前の男性優位の考え方に嫌悪感を抱かせる記述は著者(そして著者の奥様)の体験なしには書けないものだと感じました。その中でも特にこの本のメインテーマとなっているのはアメリカ人から見た日本人の宗教心を明確にすることです。この点について日本人の我々からすると、お天道様という言葉に象徴される「大いなる自然への畏敬・畏怖」ということでしょ、とすんなり理解できるのですが、宗教といえばキリスト教的な考え方が支配的なアメリカ人には分かりづらいのでしょうか。この点については小説の中で繰り返し取り上げられていますし、原著のタイトルがそもそも「お天道様」を意味する The Sun Gods となっています。

翻訳本では225頁、主人公の光子がビリーに「今日も一日ありがとう」という言葉を教えるところは原著では次のように書かれています。(176 page)

上記2つのテーマを1作品に織り込むのは大変な作業だったと思います。登場人物、特にビルの父親トムや光子の兄二郎の言動には、こんな奴いるか~と不自然に思う点がいくつかありましたが、それは色々な要素を物語としてまとめるために仕方のないことだったと最後まで読んで納得しました。この本は決して読みやすい作品ではありません。長年日米の文化比較に携わってきた真摯な学者のデビュー作であり、野心作、告発本であり著者の精神史、日米の読者にとってはお互いに読みたくない内容も含まれています。それでもこの本を小説として世に問わなければならないと考える著者の学者としての職業意識の高さに胸打たれました。そしてラストには自然と涙があふれます。そう、小説としても成功しています。日米関係に関心のある人は是非一読されてはいかがでしょうか。

これがなかなか読みにくくて最初の方は飛ばして途中から飛ばし読みしていましたが、私の英語力が無さすぎてほぼ積読状態で数年過ぎました。話の内容も重そうだし第二次世界大戦中のアメリカでの日系人の再配置収容所(強制収容所)のことがメインのようなので心理的にも地理的にも遠い話なので敬遠していました。それでも目に付くところに置いてたまにパラパラとめくっていたのですが、調べてみると翻訳が出版されていました。

税別2900円と結構な値段でしたが原著と読み比べもできるしということで思い切って購入。いま調べてみると日本語訳を2019年11月、原著の方は2015年9月に買っていました。昨日、日本語訳の方を読み終えました。初めの3章ぐらいは日本語でも読みづらい話だったので、英語で詰まったのは当然でした。英語で読んだところと比較すると日本語の理解を10とすると英語では6から7ぐらいの感覚です。やはり翻訳が無ければ内容を理解するのは難しかったと思います。これからはもう少し英語で小説読めるようにしたいです。と、自分の課題は別にして本の感想に戻ると、半分ぐらい読んでからは一気に読めました。途中、小説としてはリズム悪いなあと感じる部分がありましたが、最後まで一気に読ませる筆力には小説家というより日本文学の学者としてこれだけは伝えておきたいという職業意識のようなものを感じ、恐れ入りました。

さて、どのような内容だったかというと色々な要素が含まれていてまとめ辛いですが、基本的にこの小説のメインテーマは2つあります。1つは上述したようにこれまであまり語られてこなかった太平洋戦争(大東亜戦争)前後の日米の史実を記録すること。特に戦争前夜のシアトルでの日系人社会の様子や戦争直後の日系人の隔離政策が資料を基にして物語の中で詳しく記述されています。また、戦争末期ののアメリカ軍による日本国内への無差別攻撃についても詳しく書かれています。3/10の東京大空襲は日本では当然知られている話ですが、英語の小説の中でこれほど詳細に紹介されることはまずないでしょう。そして、最後の章はその大半を長崎の原爆投下直後の記録に割かれており、その描写には息をのみました。こちらでも紹介したとおり昨年末に長崎の原爆資料館に行ってきたばかりだったので、筆者の描写が映像として脳裏によみがえりその残酷さに中断なしには読み進められませんでした。

そしてもう一つのテーマは日米の文化交流・摩擦を精神面から描くこと。これはおそらく著者の自分史的な要素を多分に含んでいると思われます。というのも、この小説は Jay Rubin が晩年に著した最初で最後のものということなので自ずとそれまでの著者の経験・葛藤が作品に込められると容易に想像できるからです。実際、60年代の日本の様子は体験しなければ描けなかったものであろうし、日米における戦争前の男性優位の考え方に嫌悪感を抱かせる記述は著者(そして著者の奥様)の体験なしには書けないものだと感じました。その中でも特にこの本のメインテーマとなっているのはアメリカ人から見た日本人の宗教心を明確にすることです。この点について日本人の我々からすると、お天道様という言葉に象徴される「大いなる自然への畏敬・畏怖」ということでしょ、とすんなり理解できるのですが、宗教といえばキリスト教的な考え方が支配的なアメリカ人には分かりづらいのでしょうか。この点については小説の中で繰り返し取り上げられていますし、原著のタイトルがそもそも「お天道様」を意味する The Sun Gods となっています。

翻訳本では225頁、主人公の光子がビリーに「今日も一日ありがとう」という言葉を教えるところは原著では次のように書かれています。(176 page)

Never did he ask who it was they were thanking. Had he asked her, she might have told him it was the sun. Yet it was not the sun, not exactly. It was the day, it was the wonder of being, it was the two of them standing here together beneath the sky's red glow. The very fact that he did not ask her about it seemed to confirm her conviction that he knew exactly what it meant and that he would cherish the truth of these moments in his heart forever.また、翻訳本の357頁、光子の姉の好子がビリーと日本で再開した際に何故もう教会活動をしていないのか聞かれたときに答えた会話も印象的でした。原著では次のようになっていました。(282 page)

"After I came back here," she said matter-of-factly, "I found out that the Christian god does not exist."

"'Found out'? How did you find it out?"

"I heard it out there," she said, motioning vaguely toward the bridge. "The only gods are the sun gods," she went on. "A new one comes into the world each day."

She spoke of these momentous things as though she might be explaining to him how to cook rice or run the bath water.アメリカ人から見るとこのような考え方はキリスト教に反するため違和感があるのでしょうか?自然への畏敬という考え方はシュバイツァーも強調している通り西洋人でも分かると思うのですが。ただ、著者はこの宗教心の違いが日米の文化摩擦(アメリカによる日系人に対する不当差別)の根幹にあり、広島長崎への原爆投下につながったと暗示しているように読み取れました。

上記2つのテーマを1作品に織り込むのは大変な作業だったと思います。登場人物、特にビルの父親トムや光子の兄二郎の言動には、こんな奴いるか~と不自然に思う点がいくつかありましたが、それは色々な要素を物語としてまとめるために仕方のないことだったと最後まで読んで納得しました。この本は決して読みやすい作品ではありません。長年日米の文化比較に携わってきた真摯な学者のデビュー作であり、野心作、告発本であり著者の精神史、日米の読者にとってはお互いに読みたくない内容も含まれています。それでもこの本を小説として世に問わなければならないと考える著者の学者としての職業意識の高さに胸打たれました。そしてラストには自然と涙があふれます。そう、小説としても成功しています。日米関係に関心のある人は是非一読されてはいかがでしょうか。

0 件のコメント:

コメントを投稿